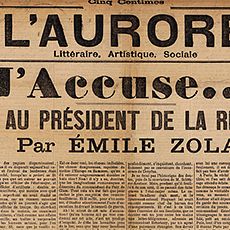

L’affaire Dreyfus qui a bouleversé la France, pendant près de 15 ans, de la condamnation d’Alfred Dreyfus, en 1894, à sa réhabilitation par la Cour de cassation, en 1906, demeure toujours présente dans la mémoire de la société française mais aussi du monde entier. J’accuse, devenu la une la plus célèbre de l'histoire de la presse française, publié il y a plus de 120 ans, se veut une véritable transgression des normes journalistiques, dans lequel s’insurge Emile Zola contre l’injustice et la corruption, et accuse nominalement dix acteurs de l’affaire Dreyfus dont un ministre.

L’écrivain dreyfusard, dans son éditorial publié dans L’Aurore, dénonce une erreur judiciaire : le capitaine Dreyfus a été condamné dans un procèstruqué. Il accuse des commandants militaires, le ministère qui a orchestré une campagne de propagande mensongère par voie de presse, et la justice qui a dissimulé une pièce à conviction et a acquitté le coupable. C’est dans cette lettre ouverte au septième président de la République française, qu’il assène sa glorieuse formule « J’accuse »,et s’adresse à Félix Faure par les mots suivants : « Et c'est fini, la France a sur la joue cette souillure, l'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être commis ». Par son intervention dans l'affaire Dreyfus, Zola est statufié de son vivant en s'inscrivant dans une tradition d'engagement politique de l'intellectuel illustrée notamment par Voltaire au XVIIIe siècle et Hugo au XIXe siècle.

« Envions-le, sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand : il fut un moment de la conscience humaine », déclare Anatole France dans son éloge funèbre à ce défenseur de la justice qui a su consacrer son habileté rhétorique à combattre l'intolérance et l'injustice au nom de la vérité. L’Histoire, dit-on, se répète deux fois, sinon plus car celle-ci et la politique ont toujours entretenu des relations conflictuelles. Les dictatures camouflées sous l’apparence d’une démocratie corrompue s’attachent à maquiller et à occulter même la vérité ou les vérités contraires à la ligne définie par l’idéologie au pouvoir. « C’est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine, et c'est un crime enfin que de faire du sabre le dieu moderne, lorsque toute la science humaine est au travail pour l'œuvre prochaine de vérité et de justice », souligne Emile Zola dans L’Aurore. N’est-il pas le cas du pays des Cèdres qui, sous la nuée des drapeaux libanais, crie depuis plus d’une semaine « Révolution, révolution » ? N’est-il pas le cas du pays de l’alphabet « d'où va sortir plus tard le vrai crime, l'épouvantable déni de justice » ? N’est-il pas le cas du pays exemplaire de cohabitation où certains « ferment les bouches en troublant les cœurs, en pervertissant les esprits » ? N’est-il pas le cas de ce pays mosaïque où « la vérité marchait, irrésistible, et l'on sait de quelle façon l'orage attendu éclata » ? N’est-il pas le cas du Liban qui réécrit, par sa volonté de vivre, un nouvel J’accuse qui « n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la véritéet de la justice » ? J’attends. « La vérité est en marche et rien ne l’arrêtera ».

Zola, qui a très peu voyagé au cours de son existence, n’a fait que deux grands déplacements dans sa vie: en 1894, il fait un long voyage en Italie, patrie d’origine de son père, puis en Angleterre à la suite de sa condamnation dans l’affaire Dreyfus, où il a dû s’exiler pendant une année, entre juillet 1898 et juin 1899. Mais à la fin de sa vie, s’il n’était pas mort brutalement, il aurait, peut-être, pu se rendre en Palestine et au Liban. Il y a pensé, en tout cas, car ses derniers romans, rassemblés dans un cycle romanesque intitulé Les Quatre Évangiles, s’interrogeaient sur la question de l’utopie, de la terre promise. Quoi qu’il en soit, il est mort trop tôt pour avoir eu la possibilité de découvrir le Liban. On doit donc se contenter des belles pages que l’on trouve dans L’Argent, lorsque le romancier décrit, d’une manière poétique, « Beyrouth, au pied du Liban, sur sa langue de terre, entre des grèves de sable rouge et des écroulements de rochers, Beyrouth avec ses maisons en amphithéâtre, au milieu de vastes jardins, un paradis délicieux planté d'orangers, de citronniers et de palmiers » ou bien, dans une vision plus large encore, « les jardins étagés de Beyrouth, les vallées du Liban aux grands bois d'oliviers et de mûriers, les plaines d'Antioche et d'Alep, immenses vergers de fruits délicieux ». Un Orient mythique, aux yeux de Zola, qui autorise tous les rêves.

ARTICLES SIMILAIRES

Le Liban d’hier à demain par Nawaf Salam

Zeina Saleh Kayali

14/01/2025

Transit Tripoli : Un vibrant tangage

Maya Trad

19/06/2024

« The School of Life » ou le camp d’été transformatif

Nadine Fardon

19/06/2024

Annulation de la Première mondiale de "Journée de Noces chez les Cromagnons"

11/04/2024

Lecture 79 : Ketty Rouf, Mère absolument

Gisèle Kayata Eid

11/04/2024

Le voyageur

Olivier Ka

10/04/2024

Des écrans aux idéaux: Beirut International Women Film Festival

09/04/2024

L’univers onirique de Yolande Naufal à Chaos Art Gallery

09/04/2024

De miel et de lait, une histoire douceur du Liban

Garance Fontenette

09/04/2024

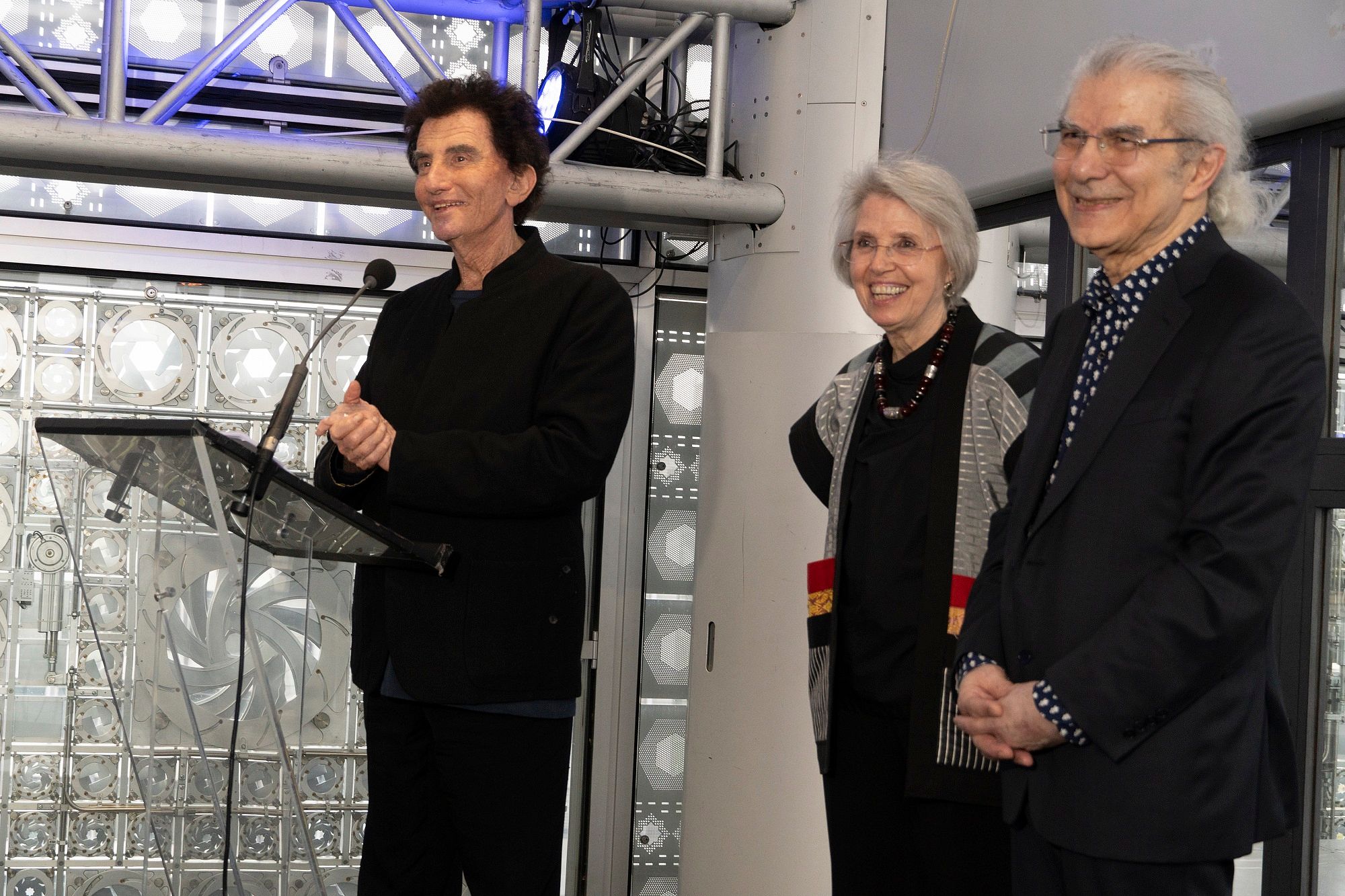

Claude et France Lemand Chevaliers de la Légion d’honneur

08/04/2024