Projeté dans le cadre du BAFF (Beirut Art Film Festival) le documentaire intitulé Chopin I am not afraid of darkness a été commenté par le musicologue Alain Andréa dans une brillante causerie qui a marqué ceux qui y ont assisté. Le film met en scène trois pianistes qui chacun prépare un concert dans des lieux associés à d’inimaginables souffrances : Le camp de concentration d’Aushwitz, la frontière entre les deux Corées et le Centre-ville de Beyrouth. Le fil conducteur entre les trois musiciens est la musique de Frédéric Chopin, comme un baume sur les cœurs blessés.

La première partie de la conférence est d’une terrible noirceur. Andréa constate que le monde moderne est devenu comme un « tableau d’apocalypse » un « cimetière sans sépulture » où la laideur de l’âme humaine n’a plus de limite ni de frontière. La religion, censée rendre les hommes meilleurs, les rend pires. Elle est « dévoyée » et les « écrits sacrés se muent en des manuels de cruauté utilisés pour justifier l’injustifiable ». L’horreur est telle, qu’elle éclipse même les splendeurs de la nature puisque les « champs de fleurs sont foulés aux pieds, les mélodies des oiseaux étouffées par le rugissement des canons » et même le vent qui « portant autrefois les senteurs enivrantes de la nature est aujourd’hui chargé de l’odeur âcre de la mort ».

Mais dans ce terrible tableau si désespérant, soudain, apparaît comme une éclaircie : la Musique ! « Brûlure du sensible » aux dires du poète Alain Tasso. Car l’auditeur peut s’extraire de sa souffrance grâce à la musique. Pour Alain Andréa « elle devient un refuge, une source de consolation » et pour Stefan Zweig « elle seule ne déçoit pas ». Pour Andréa « elle permet de s’épanouir et de guérir ». Il poursuit en parlant de « catharsis musicale » et explique comment, au fil des siècles et des compositeurs, la musique a exploré « les nuances du chagrin, de l’extase, de la passion, de la tempête et de la mélancolie ». Plusieurs exemples sont donnés, notamment les compositeurs romantiques, parmi eux Franz Schubert (1797-1828), Robert Schumann (1810–1856), Franz Liszt (1811-1886) Johannes Brahms (1833-1897) et Gustav Mahler (1860-1911). Et puis bien sûr, l’incarnation absolue du romantisme, Fréderic Chopin (1810-1849) « s'élève telle une étoile solitaire jusqu'aux sommets les plus éthérés de l'expression musicale ».

Alain Andréa explique alors comment les différentes pièces musicales écrites par Chopin correspondent à une souffrance ou à un état d’âme particulier : Les Mazurkas sont « les carnets de voyage de son âme », les Ballades « exhalent une mélancolie sombre », les Scherzos « révèlent une imagination résolument romantique », les Etudes sont « résolument révolutionnaires », des Valses « émanent un charme mélancolique », les Nocturnes « relèvent du pur rêve » et les Préludes « cultivent un laconisme exemplaire ». Cela sans oublier les Polonaises qui, à partir de 1834, traduisent ses années d’exil et témoignent de son patriotisme.

Et le conférencier de conclure sur l’extraordinaire universalité de Frédéric Chopin, dont finalement la véritable patrie est « le royaume enchanté de la poésie ».

ARTICLES SIMILAIRES

Le Liban d’hier à demain par Nawaf Salam

Zeina Saleh Kayali

14/01/2025

Transit Tripoli : Un vibrant tangage

Maya Trad

19/06/2024

« The School of Life » ou le camp d’été transformatif

Nadine Fardon

19/06/2024

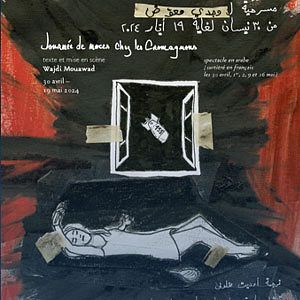

Annulation de la Première mondiale de "Journée de Noces chez les Cromagnons"

11/04/2024

Lecture 79 : Ketty Rouf, Mère absolument

Gisèle Kayata Eid

11/04/2024

Le voyageur

Olivier Ka

10/04/2024

Des écrans aux idéaux: Beirut International Women Film Festival

09/04/2024

L’univers onirique de Yolande Naufal à Chaos Art Gallery

09/04/2024

De miel et de lait, une histoire douceur du Liban

Garance Fontenette

09/04/2024

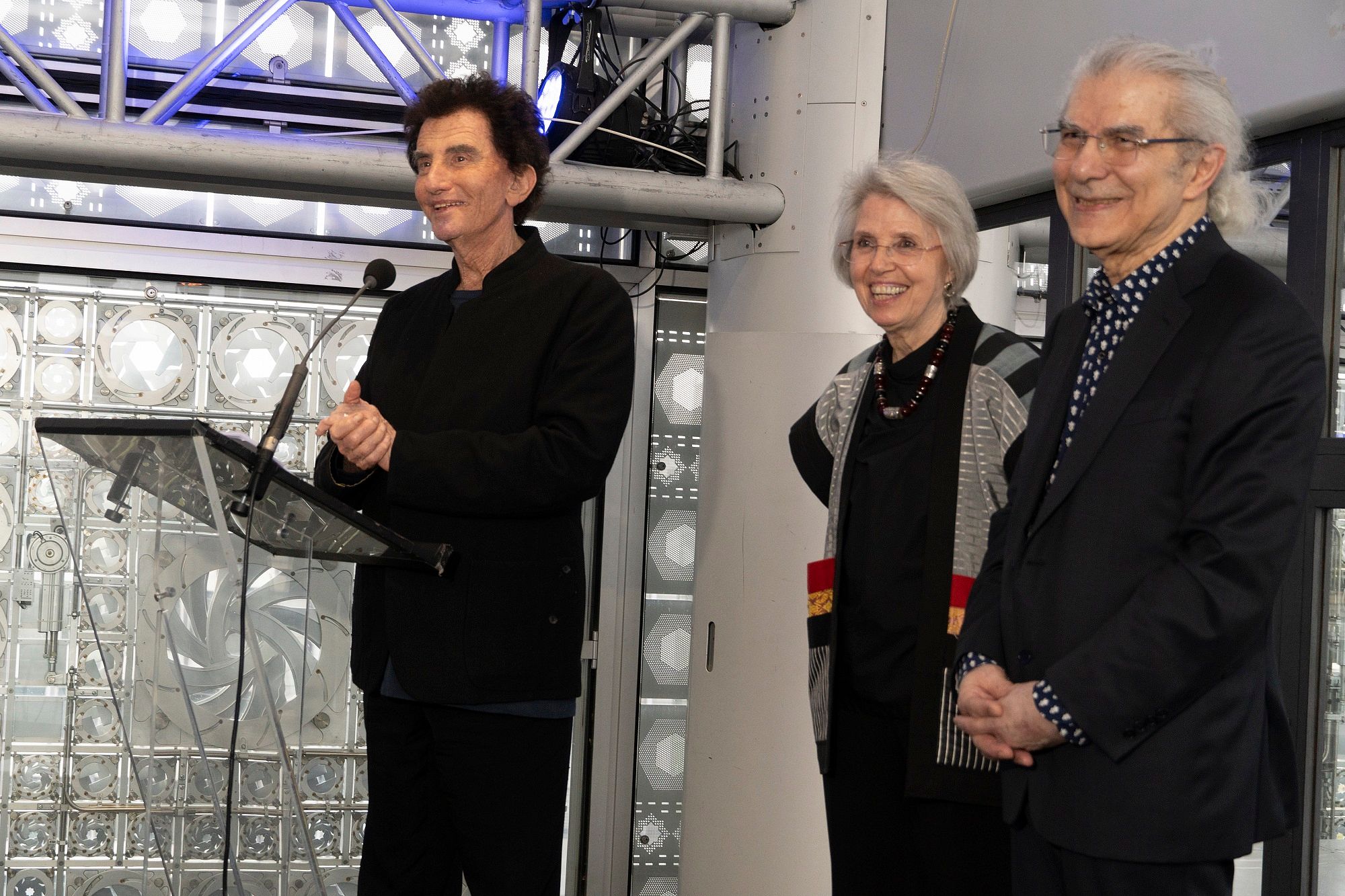

Claude et France Lemand Chevaliers de la Légion d’honneur

08/04/2024