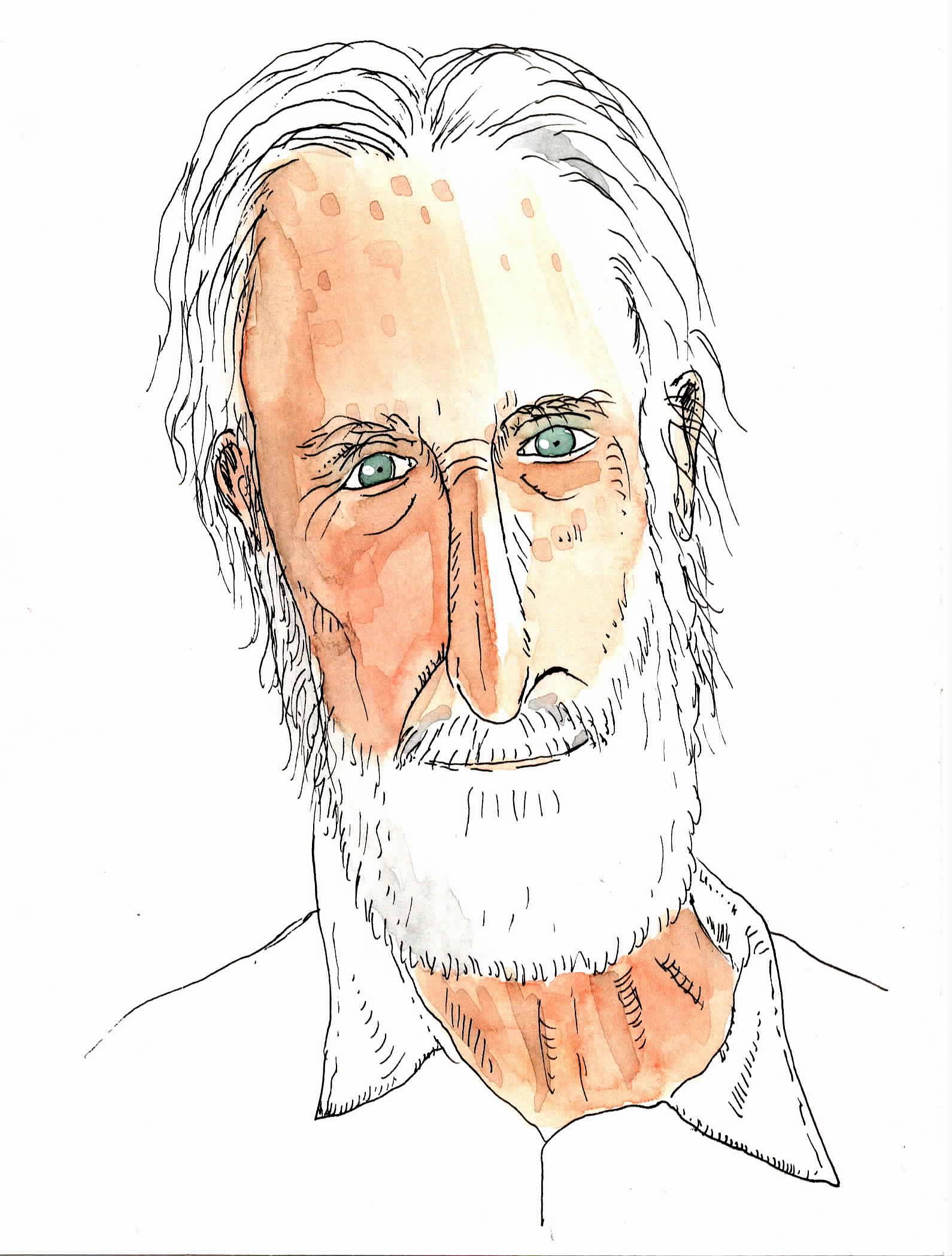

Claude Lemand qui êtes-vous ?

Né de parents libanais en 1945, j’ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse au Liban. Je suis d’origine modeste, mes parents étant tous les deux orphelins de la grande famine qui a frappé le Levant (Liban, Syrie et Palestine) entre 1915 et 1917. Mon père, obligé de travailler dès l’âge de 7 ans pour subvenir à ses besoins, a vécu illettré et travaillé comme chauffeur de taxi, puis chauffeur de maîtres. En revanche, ma mère a été recueillie à l’orphelinat du couvent de Saydnaya et a bénéficié d’une éducation soignée.

Racontez-nous votre enfance !

Nous étions 6 enfants et aucun d’entre nous n’avait sa chambre ou une table pouvant servir de bureau ! Je faisais mes devoirs sur la table de la cuisine. J’ai été bercé toute mon enfance par les récits de ma mère, qui était une grande lectrice de la littérature mondiale en arabe et qui savait la transmettre agréablement à son auditoire. L’histoire de ces contes et récits romanesques et épiques a certainement eu une influence sur moi et après le bac, j’ai été le seul de la fratrie à poursuivre des études universitaires.

Comment envisagiez-vous alors votre avenir ?

J’avais en moi l’ambition de devenir professeur d’université et d’être l’égal des enseignants français qui allaient me former ! J’ai commencé des études en lettres modernes à Beyrouth. Pour aider mes parents et pouvoir vivre, j’enseignais tous les jours de 8h à 14h et j’allais à l’université l’après-midi. Les soirs d’été, je me postais sous l’immense lampadaire qui bordait le nouveau boulevard situé à côté de chez nous et je lisais les ouvrages du programme de l’année universitaire à venir. Je ne sais pas d’où me venaient ce désir et cette énergie d’apprendre. Après mon année de maîtrise, j’ai bénéficié d’une bourse d’études pour préparer un doctorat en France.

Après la fin de vos études en France, vous êtes rentré au Liban ?

Oui, bien sûr. Je n’avais aucune envie de rester travailler en France ou de demander la nationalité française. Nous étions en 1974 et Beyrouth bouillonnait de créativité intellectuelle, littéraire et artistique, jouant depuis les années 1960 son rôle de pont entre l’Orient et l’Occident : cinéma, musique, arts plastiques, théâtre, roman, poésie, … les artistes et les intellectuels de la région y trouvaient refuge car, souvent, ils ne pouvaient s’exprimer dans leur pays d’origine. Sans compter l’offre culturelle occidentale qui était foisonnante. J’ai enseigné la linguistique à l’université et mes étudiants incarnaient parfaitement l’image du Liban d’alors, ouvert et multiculturel.

Comment vous est venu le choc de la peinture ?

Je me souviens très nettement d’avoir été ébloui en 1969 par les œuvres de Shafic Abboud, que je voyais pour la première fois à Dar El Fan, lieu d’échanges culturels fondé et animé par Janine Rubeiz. L’exposition s’intitulait La Fille lumière. Je pense que l’on peut dater mon premier vrai choc pictural de cette rencontre, bien que déjà, plus jeune, j’étais touché par les mosaïques romaines que l’on trouve ça et là sur les sites archéologiques du Liban. C’est une région si riche par l’accumulation des différentes civilisations qui s’y sont succédé !

Le 13 avril 1975 c’est le début, au Liban, d’une guerre fratricide, qui va durer 15 ans (et dont certains pensent qu’elle n’est pas encore finie). Quel est l’impact de cet événement majeur sur votre vie ?

En décembre 75, j’ai été enlevé par une faction qui voulait me « troquer » contre des otages détenus « de l’autre côté ». Je ne vous dirai pas mon nom d’origine ni ma confession, mais je peux vous dire qu’un enlèvement est une expérience terrifiante. Sur le moment, j’ai bien réagi, négocié, argumenté, menacé, au point que mes ravisseurs ont fini par me laisser partir. Après une semaine de dépression, je sors rendre visite à un neveu à l’hôpital et je suis blessé par des éclats d’obus. Vous savez, côtoyer la mort de si près, ce n’est pas comme en parler ; ça vous marque pour la vie.

C’est alors que vous quittez définitivement le Liban ?

Oui, j’étais totalement écœuré par la haine et la violence, cette bêtise des communautés libanaises à se vendre aux pays étrangers les plus offrants pour s’entretuer. Après un détour par les Etats-Unis, je me suis fixé en France où je me suis marié, avant d’être envoyé, à partir de la fin 1977, par le Ministère français des Affaires étrangères, dans différents pays arabes comme professeur d’université, dans le cadre de la coopération culturelle.

Le Liban vous hantait-il encore ?

Oui, pendant une année entière je faisais des cauchemars épouvantables et j’ai suivi une psychanalyse qui a apaisé mes nuits. Toutefois et jusqu’à présent, dès qu’il y a des événements au Liban, je ne peux m’empêcher d’éclater en sanglots. Mon éloignement du pays dure depuis 43 ans, mais le Liban est en moi et je ne peux échapper à son histoire, ancienne ou récente. J’ai gardé aussi des souvenirs merveilleux de mon enfance et de ma jeunesse : mes yeux n’ont pas oublié la beauté et la variété des régions, des collines et des montagnes, des odeurs de ses vergers et des couleurs du ciel, de la mer vue du haut des montagnes. La littérature et la musique, les chants nostalgiques me reviennent souvent. Le son de sa langue me touche, comme le beau visage souriant ou rêveur d’une libanaise croisée par hasard.

En 1981, vous êtes nommé au Caire et vous y passez sept ans. En quoi cela a été important pour la suite ?

C’était une étape essentielle. C’est durant notre séjour au Caire que ma femme et moi avons commencé à constituer le noyau de notre collection. Il est vrai que France est issue d’une famille pour qui l’art était familier depuis son enfance. Son grand-père Claude Aveline était écrivain et collectionneur, ami de nombreux artistes parisiens ; il a offert 300 tableaux au Centre Pompidou. Au Caire, j’ai fréquenté et fait traduire en Français les meilleurs écrivains égyptiens et nous avons visité les ateliers d’artistes et le petit nombre de galeries. J’ai découvert un trait de mon tempérament et de mon approche de l’art : j’avais besoin d’acheter pour bien connaître l’œuvre d’un artiste, pour la regarder et tenter d’entrer en communion avec son univers. Nous avons toujours acheté par goût, n’écoutant que notre cœur, sans calcul ni spéculation.

Que s’est-il passé alors ?

Au fil des années, la passion de l’art est devenue très forte, je n’avais plus envie d’aller de pays en pays comme professeur d’université et surtout la découverte de l’œuvre admirable d’Abdallah Benanteur, peintre algérien né en 1931 et établi à Paris depuis 1953. J’ai tout quitté en juillet 1988 et j’ai ouvert ma première galerie d’art à Paris. Je ne connaissais absolument rien au fonctionnement de ce type de commerce ni au marché de l’art ; je ne connaissais ni critiques d’art ni collectionneurs. J’avais fait des économies pour tenir pendant une année entière sans rien vendre. Par chance (ascendances libanaises ou tempérament personnel ?), le marché de l’art était florissant au cours de mes trois premières années, avec une ascension exceptionnelle dont j’ai profité pour faire des économies, en prévision des longues années de vaches maigres qui ont suivi.

En 1991, le marché de l’art connaît une chute brutale. Cela vous a-t-il affecté ?

Oui, bien sûr, mais je n’ai pas voulu fermer ma galerie : quelques bons collectionneurs sont restés fidèles, et j’ai soutenu les artistes auxquels je tenais en leur achetant des œuvres, pour enrichir notre collection et leur permettre de vivre dignement. J’ai l’habitude de dire : « Ma femme et moi, nous sommes les meilleurs collectionneurs des artistes de notre galerie ! ». La crise a duré très longtemps et j’ai dû renflouer les caisses de la galerie à deux reprises, grâce à l’héritage que ma femme a reçu de son grand-père puis de sa mère !

Cette aventure n’est pas uniquement commerciale ?

Loin de là ! C’est une aventure humaine et artistique. Les rapports avec les artistes sont essentiels. Il y a bien sûr des périodes d’angoisse, mais je dois dire que grâce à mon épouse, toujours à mes côtés, nous avons tenu le coup contre vents et marées. Et puis, quel bonheur de vivre depuis quarante ans au milieu de toutes ces peintures, ces sculptures, ces dessins et ces livres d’artiste ! C’est cette source de joie exceptionnelle que procure la rencontre et parfois la communion avec des œuvres d’art, que nous avons voulu partager avec les millions de futurs visiteurs d’un musée parisien. Cette collection est le reflet de notre personnalité, de nos goûts et de nos rencontres, d’un parcours de 38 ans. Il est beaucoup plus gratifiant pour nous de savoir que ces œuvres vont être vues par tant de visiteurs du monde entier, plutôt que de les disperser dans une série de ventes aux enchères. Pensez qu’il n’y avait dans ce musée qu’une seule toile de Shafic Abboud ! Notre Donation y ajoute 61 peintures, 4 céramiques, 8 dessins, 40 estampes et 5 livres d’artiste.

Comment vous est venue l’idée d’effectuer cette extraordinaire donation au musée de l’IMA, que vous avez d’un coup transformé en plus grand musée d’art contemporain arabe de tout l’Occident ?

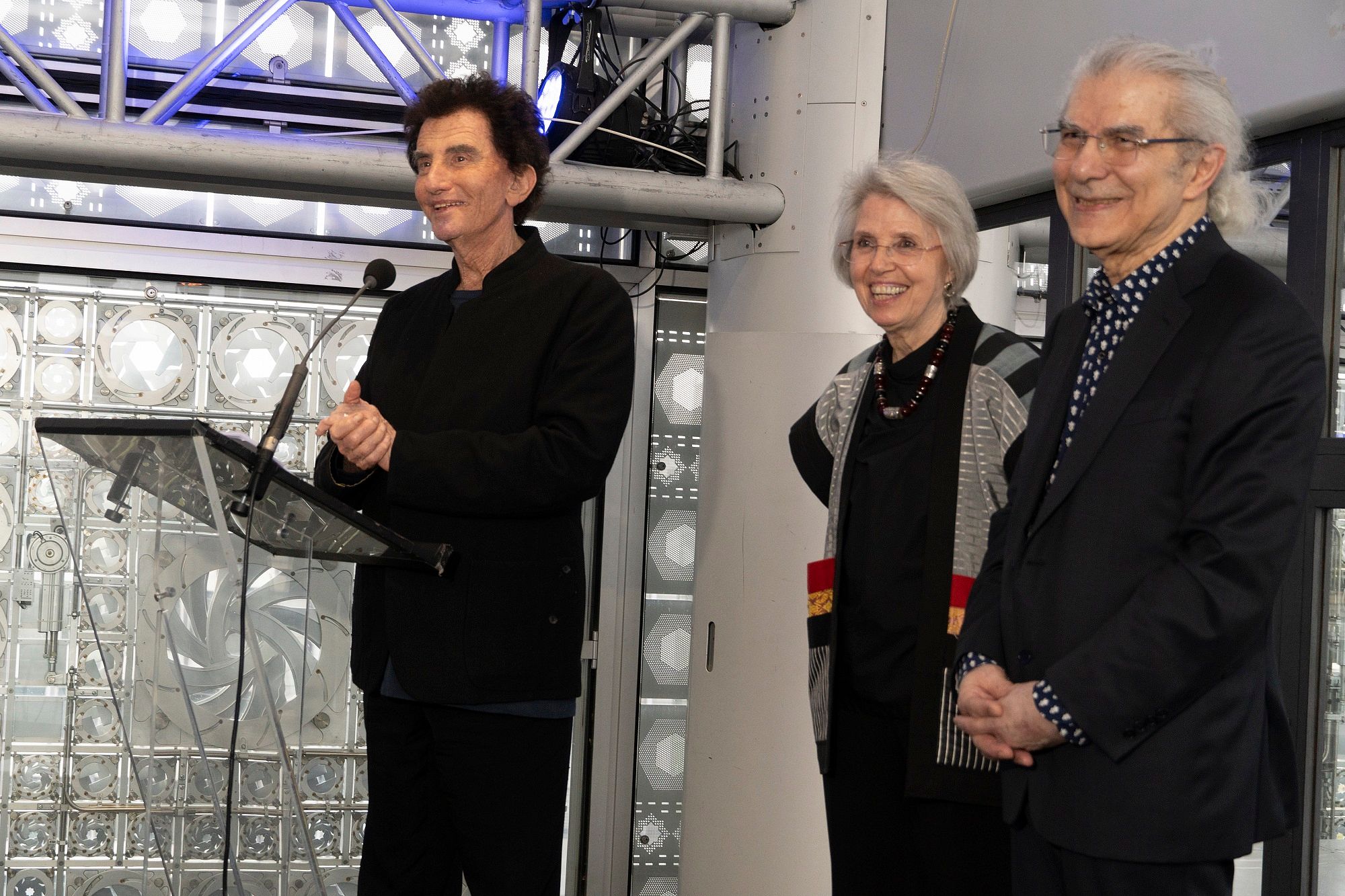

Le rêve d’avoir un jour un musée trottait dans ma tête depuis mon adolescence, mais ça ne pouvait être qu’un rêve. A moins d’être un milliardaire, il n’y a aucun espoir pour un particulier d’avoir son propre musée à Paris, car nous voulions que notre collection soit ici et nulle part ailleurs. Paris est une ville qui m’a adopté et que j’ai adoptée à mon tour ! J’ai rencontré Jack Lang, il a immédiatement accepté notre Donation et apprécié sa qualité et son importance, d’autant que les collections du musée ne comptaient que 500 œuvres d’art moderne et contemporain, acquises durant les années 1980. Nous n’avons demandé aucune compensation financière, nous avons accepté la fusion de nos collections et signé un accord devant notaire qui prévoit que les œuvres soient déployées sur au moins 3 des 4 étages du musée rénové, par rotation annuelle, afin que le public puisse voir l’intégralité de notre donation.

Parlons de Shafic Abboud justement. Vous avez eu une relation particulière avec ce peintre ?

Shafic Abboud est le premier artiste arabe à avoir été invité à exposer à la Première Biennale de Paris en 1959, créée à l’initiative d’André Malraux. Quand il m’a proposé d’être son galeriste à Paris, j’étais si heureux et fier. Un rêve de jeunesse se réalisait. Shafic m’a réconcilié avec le pays de mon enfance, les aspects positifs du Liban me sont revenus et je chantais à chaque accrochage de ses peintures. Bien que vivant et travaillant en France, il était resté très lié au Liban, y retournant régulièrement dans les années 50 et 60, comme professeur aux Beaux-arts et pour y organiser des expositions, jusqu’au déclenchement de la guerre en 1975. Il se sentait exilé à Paris durant ces longues années, il a connu la dépression, mais la nostalgie « d’un certain Liban » a inspiré des dizaines de petites et grandes peintures sur les souvenirs de son enfance et les cafés du bord de mer que la guerre avait détruits. La maladie était sa compagne durant les dix dernières années de sa vie, mais ce fut aussi une période de renaissance picturale : des peintures éclatantes de blancheur et de couleurs, de bonheur et de vie, avec la lumière du Liban qu’il faisait rayonner même sur les paysages de la France ! Il avait renoué avec le Liban, grâce notamment à une exposition organisée en 1994 à Beyrouth par Nadine Begdache, la fille de Janine Rubeiz. Shafic avait été si heureux de ce retour au pays et les Libanais de tous bords lui avaient fait un vrai triomphe, sur tous les plans, y compris commercial, car les Libanais étaient depuis toujours les meilleurs collectionneurs du Monde arabe.

Comment définiriez-vous le style de Shafic Abboud ?

En 1964, Shafic Abboud se remet en question. Il décide de quitter Paris et, au cours d’un long séjour au Liban, il réintroduit la figuration dans l’abstraction et élabore le style personnel que nous lui connaissons. Il avait atteint une maturité artistique avec sa peinture transfigurative, synthèse entre les acquis de l’abstraction parisienne de ses années 1950 et sa passion pour les silhouettes des femmes dans leurs appartements ou parfois esquissées dans la nature. De 1949 à 2004, il a vécu et peint à Paris dans un tout petit atelier du 14e arrondissement, à proximité d’un cèdre du Liban du parc Montsouris, dont l’influence est manifeste sur son œuvre.

Vous avez beaucoup valorisé son œuvre, notamment à la fin de sa vie et après sa mort.

En 2003, alors qu’il ne pouvait plus peindre, sa main droite étant paralysée, je lui avais organisé une exposition composée de 106 petits tableaux exécutés entre 1955 et 2003. Il était malade et épuisé, mais il était si heureux au milieu de ses amis parisiens et de ses peintures ! Dans le même temps, l’IMA lui avait promis une rétrospective, mais cela ne s’est pas fait pour des raisons financières. Il se sentait trahi et abandonné. Je lui avais alors promis de publier un ouvrage et de lui organiser à l’IMA cette rétrospective qu’on lui avait refusée. Il mourra 4 mois plus tard, en avril 2004. J’ai tenu ma promesse, j’ai publié sa première monographie en 2006 et organisé sa première rétrospective en 2011. Elle a connu un succès mondial extraordinaire. Le livre d’or témoigne d’amateurs venus du monde entier pour admirer son œuvre.

Quel a été votre critère dans le choix des œuvres que vous avez offertes au musée de l’IMA ?

Nous avons donné au musée de l’IMA les deux-tiers de notre collection. Cela dépend des artistes, du nombre d’œuvres que nous avons de chacun d’eux, etc. Je suis toujours galeriste et je dois pouvoir proposer des œuvres à mes meilleurs clients et en donner d’autres au fil des années qui me restent à vivre. En fait, la donation s’articule principalement autour de quatre artistes : Abdallah Benanteur (Algérie, 1931-France, 2017), Shafic Abboud (Liban, 1926-France, 2004), Dia Al-Azzawi (Irak, 1931. Vit à Londres) et Etel Adnan (Liban, 1925. Vit à Paris). Certains artistes étaient tellement touchés que je donne à un musée des œuvres que je leur avais achetées, au lieu de les vendre et de spéculer, qu’ils m’en ont offert de très belles pour compléter les collections du Musée. Cette gratitude des artistes est la meilleure des récompenses, elle nous comble de bonheur.

Vous avez également créé le Fonds Claude & France Lemand-IMA ?

Oui, en plus de cette donation de 1300 œuvres, nous avons créé ce Fonds, afin de continuer à enrichir les collections (5 mois plus tard, nous sommes déjà à 1500 œuvres), participer à l’organisation et au financement d’expositions temporaires, d’actions de médiation, de recherches, publications et cours publics en histoire des arts du Monde arabe. Grâce à ce fonds, notre Donation restera vivante, elle grandira comme un cèdre et transmettra notre témoignage aux générations futures.

Claude Lemand, que faut-il vous souhaiter ?

Vivre encore une dizaine d’années, en bonne santé et la tête claire. Monter à Paris « Lumières du Liban », exposition consacrée à un choix d’artistes libanais, « Algérie, ma Passion » à l’artiste Abdallah Benanteur, … des expositions internationales à faire circuler et enrichir à travers le monde, à commencer par Beyrouth : « Tondo d’Orient et d’Occident », « Portrait de l’Oiseau-Qui-N’Existe-Pas », « Artistes Femmes du Monde arabe », … Mourir paisiblement la nuit dans un désert, allongé sur le sable près de ma femme, bercé par la voûte céleste illuminée de millions d’étoiles.

(Photo : © Dahmane)

ARTICLES SIMILAIRES

Le Liban d’hier à demain par Nawaf Salam

Zeina Saleh Kayali

14/01/2025

Transit Tripoli : Un vibrant tangage

Maya Trad

19/06/2024

« The School of Life » ou le camp d’été transformatif

Nadine Fardon

19/06/2024

Annulation de la Première mondiale de "Journée de Noces chez les Cromagnons"

11/04/2024

Lecture 79 : Ketty Rouf, Mère absolument

Gisèle Kayata Eid

11/04/2024

Le voyageur

Olivier Ka

10/04/2024

Des écrans aux idéaux: Beirut International Women Film Festival

09/04/2024

L’univers onirique de Yolande Naufal à Chaos Art Gallery

09/04/2024

De miel et de lait, une histoire douceur du Liban

Garance Fontenette

09/04/2024

Claude et France Lemand Chevaliers de la Légion d’honneur

08/04/2024