Il règne une joyeuse agitation dans le quartier de Malaab qui tient son nom du stade municipal qui cristallise l’énergie incessante qui monte et descend dans les ruelles encombrées. Une des spécialités du quartier est incontestablement les jus de fruits et un cocktail che’af - avec des morceaux de fruits - ne se refuse pas. Il se déguste sur la rue où tous les commerçants s’approprient sans complexe un morceau de bitume. Les chaises sont posées sans façon sur le trottoir comme pour bien revendiquer l’identité d’un quartier où tout le monde se côtoie, se parle, s’interpelle, se surveille aussi et où la rue est un lieu à vivre, un pouls battant, une artère palpitante.

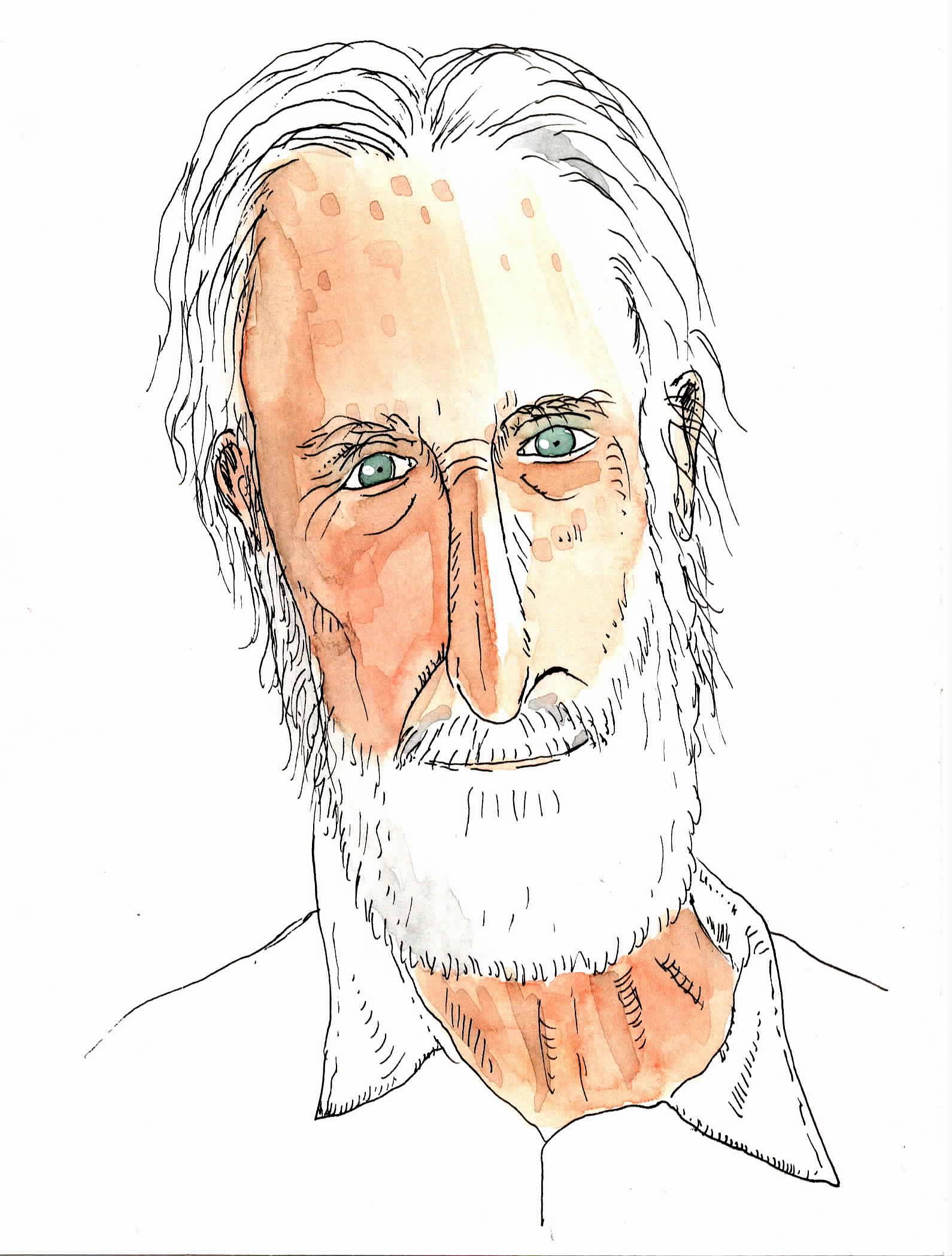

Dans une toute petite impasse comme il sait y en avoir dans les villes orientales, Hussein Naїm vend tout et n’importe quoi. Des tasses à café, des détergents, des pinces à linge, des vernis à ongles, du nécessaire et du superflu. « Je suis ici exactement au même endroit depuis vingt ans. J’ai 80 ans et je parle parfaitement l’anglais, you know. Je n’ai jamais été à l’école mais, enfant, dans les années 40, je travaillais avec l’armée anglaise quand les soldats bivouaquaient dans la Forêt des Pins. Je m’occupais des tentes dans ce qu’ils appelaient transit camp 165. Puis, je suis allé avec eux en Palestine. Ensuite, j’ai tenté ma chance au Liberia vu que je parlais anglais. Mais je suis tombé malade et j’ai été obligé de revenir au bout de trois ans. J’ai sept enfants et ici je m’amuse, je passe le temps. »

Dans les rues de Malaab, des voiturettes poussées à bout de bras contiennent plus que ce que l’œil peut voir. Dans un amoncellement de marchandises, Hassan vient tous les jours du camp palestinien de Sabra tout proche, et avoue avoir du mal à gravir les pentes. Mais il est courageux même s’il lui manque l’énergie qu’avaient les marchands ambulants qui criaient plus fort que fort au temps où ils sillonnaient Beyrouth. C’est qu’il fallait alerter tout le quartier alors que les commerces étaient rares et que tout se négociait en direct de la voiturette au panier de nos grands-mères. Les marchands des quatre saisons chantaient ma’ana s’houn, ma’ana kibbayate, « Nous vendons des assiettes, nous vendons des verres » ; ils faisaient de la poésie sans le savoir, ils coloraient les matins. Hier, ils étaient très nombreux. Ils vendaient des kaak et des seaux en plastiques, des épis de maïs et des légumes, des chemises et des chaussures, des barbes à papa et des lupins. Aujourd’hui, ils s’inscrivent dans le folklore, ils se font rares et les enfants les désignent du doigt.

M’allem Toufic est un peu triste. Devant sa maison qui a un grand jardin, il est pensif. « On lui a volé ses canaris, explique son voisin Abdellatif Misto. Des enfants sont venus la nuit et lui ont pris ses oiseaux. On le console comme on peut. Ici, à Mantakat Rifai, on se connaît tous. Je suis né dans ce quartier il y a 72 ans. Je vis avec ma famille et mes frères et sœurs. Avant, je travaillais comme repasseur chez un juif à souk el Khoudra. Qui connaissait à l’époque la religion de l’autre ? On ne se posait même pas la question. Puis j’ai ouvert un atelier de couture avec ma femme et ça marchait plutôt bien. J’ai eu cinq enfants, kaff mariam comme on dit, la main de Marie. Une route doit passer par là pour rejoindre le stade. On va essayer de ne pas vendre parce que sinon on va devoir quitter Beyrouth ; les gens du quartier partent vers Bchémoun et Aramoun. Moi, je ne partirai pas. J’aime mon quartier, l’ambiance, la chaleur humaine,les maisons anciennes et, surtout, les souvenirs… le bruit du tramway qui, pour une piastre, vous emmenait en voyage. »

Le tramway, avec ses bruits de clochettes, a longtemps rythmé le quotidien de Beyrouth. Ces voiturettes sympathiques où l’on s’entassait à cent, où l’on s’accrochait aux rampes, ont tellement marqué les esprits que de nombreux quartiers s’en souviennent encore et les associent étroitement à l’heureux temps « d’avant ». Impossible de parler de Beyrouth donc sans les évoquer. Rouges, bleus, jaunes ou verts, les tramways mis en service en 1907 par la Société ottomane des tramways et de l’éclairage de Beyrouth, provoquèrent d’abord une appréhension chez les Beyrouthins avant de devenir le moyen de transport incontournable pour qui voulait traverser la ville. Il fallait débourser 25 piastres pour le trajet entier. Et lorsque le dernier tramway éteindra ses lumières, le 28 février 1965 à minuit, pour être remplacé par des autobus rutilants, toute la ville se sentira orpheline.

ARTICLES SIMILAIRES

Le Liban d’hier à demain par Nawaf Salam

Zeina Saleh Kayali

14/01/2025

Transit Tripoli : Un vibrant tangage

Maya Trad

19/06/2024

« The School of Life » ou le camp d’été transformatif

Nadine Fardon

19/06/2024

Annulation de la Première mondiale de "Journée de Noces chez les Cromagnons"

11/04/2024

Lecture 79 : Ketty Rouf, Mère absolument

Gisèle Kayata Eid

11/04/2024

Le voyageur

Olivier Ka

10/04/2024

Des écrans aux idéaux: Beirut International Women Film Festival

09/04/2024

L’univers onirique de Yolande Naufal à Chaos Art Gallery

09/04/2024

De miel et de lait, une histoire douceur du Liban

Garance Fontenette

09/04/2024

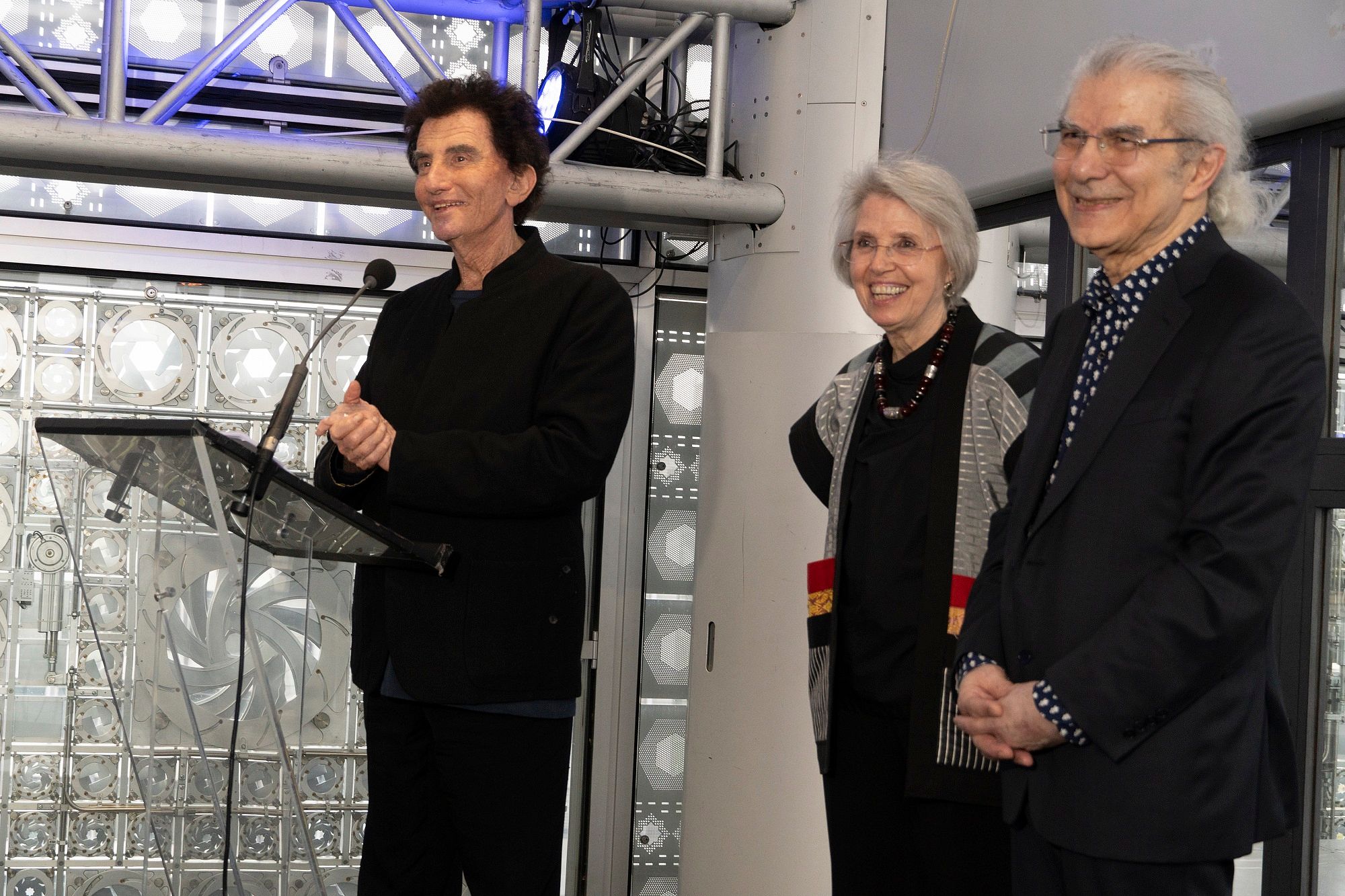

Claude et France Lemand Chevaliers de la Légion d’honneur

08/04/2024