À Fayrûz.

Pour ses quatre-vingt-onze ans.

21 novembre 2025

Lorsque Jack Lang a décidé de la décorer, le 21 avril 1997, il m’a demandé de lui fournir des éléments biographiques pour agrémenter le discours qu’il se proposait de réserver à la diva du Levant et dont il s’acquittât avec une élégance remarquée. J’avais connu le ministre de la Culture à l’Université de Nancy, où il était maître assistant de droit, et où j’étais assistant de langue et de littérature arabe. Cela remonte à l’automne 1969. Le retrouvant à Paris, quelques décennies plus tard, président de l’Institut du monde arabe, et me souvenant de son discours dithyrambique, je lui ai rappelé son amical geste à l’égard de ma grande compatriote, devenue l’icône de la chanson arabe, connue et reconnue, adulée et fêtée dans toutes les capitales arabes, dans les pays de la diaspora et au-delà.

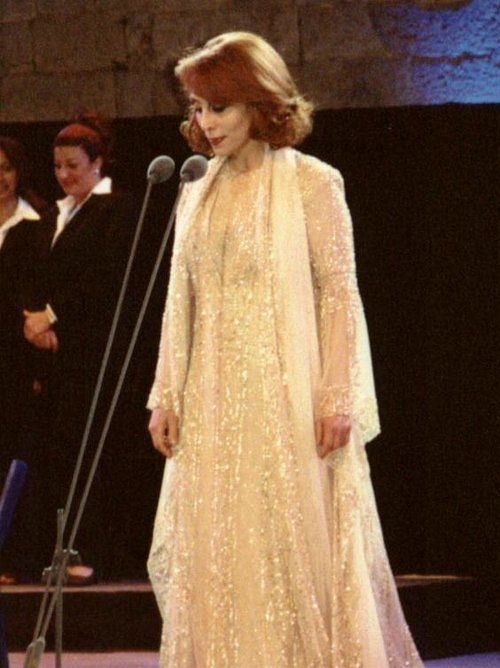

Une décennie après avoir vécu son premier triomphe à l’Olympia de Paris, en 1979, où seule la pyramide Umm Kulthûm a failli déclencher une émeute délirante, j’ai assisté ému au sacre de Fayrûz au Palais Omnisports de Paris-Bercy, le 16 octobre 1988, où, plus de quinze mille fans se bousculaient aux guichets. Un concert mémorable et j’ose dire mythique. Pour le deuxième méga-concert parisien de sa carrière, le spectacle était grandiose, les places s’arrachaient au marché noir et certains admirateurs se sont déplacés de Bruxelles, de Londres, de Lausanne, de Madrid et de Rome, pour la retrouver en chair et en os. « La septième colonne du temple du Soleil », est apparue dans une robe blanche, affichant un maintien altier et une dignité à nulle autre pareille. Ce soir-là, dans notre loge, le grand poète et dramaturge Georges Schéhadé m’avoua croire entendre les anges : « Fermez les yeux pour écouter Fayrûz. Sa voix est celles des anges. On ne voit pas les anges, mais il arrive qu’on les entende. Le ciel semble avoir oublié le Liban. Puisse la voix de Fayrûz nous rappeler ce cher pays ! » Jack Lang renchérit en décorant la diva en ma présence, en 1997 : « Vous êtes un don du ciel, vous êtes un don du miracle. » Il est vrai que bien avant ces témoignages élogieux précieux, le rigoureux et très exigeant Muhammad ‘Abd al-Wahhâb, invité à juger le talent des grands interprètes de la chanson arabe des années 1960, omit d’évoquer Fayrûz. Le journaliste revint à la charge pour lui rappeler l’oubli. L’immense compositeur égyptien répondit : « Nous parlons des voix terrestres et non de celles qui viennent du ciel. » En 2021, Emmanuel Macron, familier du pays du Cèdre, ne sera pas en reste en se rendant à la résidence de la diva, sur les hauteurs de Beyrouth, pour lui remettre en personne le ruban rouge de la Légion d’honneur.

Le 13 novembre 1997, Frédéric Mitterrand, futur ministre de la Culture à son tour, reçoit Fayrûz dans une émission télévisée exceptionnelle à laquelle il invite une poignée d’intellectuels, dont l’ambassadeur de la Ligue arabe Hammadi Essid, le romancier Tahar Benjelloun, le journaliste et futur président de cet Institut Dominique Baudis, le cinéaste Burhân ‘Alawiyya, et moi-même. Comme à l’accoutumée, la diva était digne, discrète et timide, réservée et presque honteuse devant les éloges dithyrambiques. Ce soir-là, je me souviens avoir fait remarquer que dans son palmarès prolifique, Fayrûz a chanté le Liban, ses paysages envoûtants à couper le souffle des voyageurs et des orientalistes, ses jeunes filles en fleurs, les faits glorieux des peuples de la terre, vilipendant la tyrannie et l’oppression d’où qu’elles proviennent, berçant les petits dans leurs berceaux, remuant la fibre patriotique des peuples spoliés, humiliés ou meurtris, chantant Beyrouth la radieuse, Damas la glorieuse, en passant par Tyr la prestigieuse, Bagdad la rachidienne, Le Caire la pharaonique, sans oublier Paris la scintillante, Tunis la verdoyante, Alger la combattante, l’Arabie heureuse et Jérusalem l’éternelle et pérenne, sans oublier Ammân, Petra, Palmyre, Sannîne, le Jourdain, Barada et Baalback… J’ai alors ajouté que Fayrûz n’a jamais, au grand jamais, flatté, encensé ou servi un monarque, une idéologie ou un régime politique particulier, un gouvernant quel qu’il soit, fût-il le président de son propre pays. La politique importait peu à ses yeux, préférant s’engager en faveur des grandes et justes causes, jamais pour une faction ou un clan, et encore moins pour un puissant ou un pouvoir répressif, restant à jamais fidèle à ses causes nobles de l’humanité. Jusqu’à plus soif, elle aura mis sa voix vibrante au service de la paix et de la fraternité compatissante des hommes. Au cœur du désespoir, elle gardera l’allégresse que nous procure sa musique divine, une musique turquoise comme son nom, une couleur variant du bleu clair au vert clair, qui est un gage de bonheur, qui vient de loin et qui survivra à l’infini.

Il est des bonheurs qu’il faut mériter. On ne les apprécie que davantage. Fayrûz est la compagne de route qui enchante des générations de mélomanes. Une relation passionnelle qu’elle entretient avec les peuples et qui transcende les âges, les convictions et les affiliations. Une relation qu’elle cultive et entretient avec des millions qui communient par le truchement de sa voix cristalline, mélodieuse et souveraine, mais aussi par son refus obstiné de se compromettre avec les pouvoirs politiques en place. Fouinez dans les 800 chansons de la diva, dans la vingtaine pièces de théâtre, tout au long de sa carrière artistique, vous ne trouverez aucun panégyrique à l’encontre d’un potentat politique, aucune allusion à un monarque régnant, un prince de pacotille ou un magnat du pétrole ou de la finance…

Pour preuve de ses exigences, je vous livre trois exemples révélateurs de son caractère bien trempé : la chanson culte de ses débuts Muchwâr (Promenade) a déplu au directeur de l’Information, le futur ambassadeur du Liban à Paris Butrus Dîb, jugeant ses paroles un peu osées, ce qu’elles n’étaient point, il donne ses instructions pour interdire sa diffusion à la radio. Au bout d’une semaine, il est obligé de ravaler sa langue sous la pression des auditeurs furieux… Le virtuose hors pair de la musique Muhammad ‘Abd al-Wahhâb met en musique une chanson Dayy al-qanâdîl (La lumière des candélabres), la partition ne plaît pas à son mari Assi et récuse le projet. Fayrûz était d’un avis contraire. Elle passa outre les réticences de son mari et enregistra l’œuvre au grand bonheur de ses nombreux mélomanes et fans… Lorsque le président algérien Hawâri Boumedienne se rend en visite d’État au Liban, on juge en haut lieu de demander à Fayrûz de chanter pour lui, en cercle privé. Elle refuse catégoriquement pour rester fidèle à ses convictions. En représailles, le ministre de l’Information interdit l’antenne les chansons de la diva pendant un mois, avant de se rétracter honteusement, feignant ignorer qu’elle est une dame de caractère.

Dans les œuvres théâtrales des Frères Rahbani, le thème de la terre est central. Ainsi Jisr al-Qamar (1962) évoque un conflit de villageois qui n’arrivent pas à se partager l’eau du fleuve et, de guerre lasse, c’est Fayrûz qui réussit à les concilier en leur suggérant de se fier à l’amitié qui conduit à établir la paix et la convivialité. Jibâl al-Sawwân (1966) traite la révolte des citoyens prêts à se sacrifier pour sauvegarder leur pays de la tyrannie de ses gouverneurs et préserver la souveraineté de la terre. Dans Nâtûrat al-Mafâtih (1972), autrement dit la Gardienne du Temple, décrit le soulèvement de tout un peuple, humilié et spolié de ses droits et de ses terres et se retrouve dans les geôles du pouvoir ne laissant sur place qu’une jeune fille, Zâd al-Khayr (la subsistance du Bien), qui reste scotchée à sa maison, à son patelin et à ses oliviers, comme on se colle à sa peau de naissance. Persuadée qu’il ne saurait gouverner une terre sans peuple, le gouverneur tyrannique se fait une raison et décide de ménager le patriotisme de la dernière citoyenne. La Gardienne du Temple Zâd al-Khayr devient, par elle seule, tout le peuple, et par sa ténacité, elle parvient à faire libérer les prisonniers qui retrouvent leur liberté longtemps confisquée par le gouvernement tyrannique en place.

Si l’engagement de Fayrûz à sa terre natale est capital et constant, celui qu’elle voue à l’ensemble du Levant, avec la Palestine comme boussole, n’est pas moins prégnant. Face aux conflits qui ravagent la terre de Dieu et des dieux, elle reste fidèle à sa devise : Liberté, Justice et Paix ! En témoigne nombre de ses chansons, tirades et répliques théâtrales : « La terre est à vous, sanctifiez la liberté, afin que les tyrans de la terre ne vous gouvernent pas. » Dans toutes ses œuvres, la divine séduit par sa voix cristalline et grave à la fois et devient une idole. La modeste et timide de naissance à la volonté de fer, fait avec sa voix la synthèse de plusieurs mondes et réussit à incarner et prêcher la paix, la tolérance, l’amour, la fraternité, la convivialité et la liberté, des valeurs qui la font entrer de plein pied et de son vivant dans la légende.

Début 1994, Rafiq al-Hariri m’invite à le retrouver en sa résidence parisienne, place d’Iéna, et m’informe qu’il compte marquer la fin de la guerre civile par un spectacle grandiose, au cœur de Beyrouth, et qu’il est à la recherche d’un artiste talentueux pour le charger de concrétiser son vœu. Le Premier ministre me demande de lui proposer des noms. Le projet s’ébruite dans les milieux parisiens et parvient à l’oreille de quelques professionnels du la musique électronique, alors en vogue dans le monde. Le compositeur Jean-Michel Jarre, connu pour ses spectacles musicaux gigantesques, me retrouve à l’Ambassade, avec sa compagne l’actrice Carole Bouquet, et se propose de s’en charger. J’accompagne le couple chez al-Hariri et au bout d’une heure de discussion, l’artiste demande pour sa prestation une somme colossale : 2 millions de dollars (l’euro ne sera mis en circulation que le 1er janvier 2002) ! Rafiq al-Hariri le remercie, demande à réfléchir et promet de lui donner sa réponse dans les prochains jours, par mon truchement. Puis il accompagne le couple à la porte du salon et me fait discrètement signe de rester. Une fois seuls, le Premier ministre trouve la rémunération exigée par l’artiste français exorbitante, me demande mon avis à propos du projet et du prix réclamé. Je réponds que les spectacles de Jarre font déplacer des foules immenses en France, mais que ses prétentions me paraissent énormes pour le Liban, un pays qui saigne encore et sort à peine d’une guerre meurtrière. Je lui suggère d’organiser une fête nationale animée par Fayrûz qui est la seule personnalité qui fait l’unanimité des Libanais dans un pays connu par sa sempiternelle discorde et ses querelles intestines nauséabondes. En me remerciant, al-Hariri lâche en arabe libanais : Bi‘o !, autrement dit « Laisse tomber ! ».

Mes arguments ont-ils convaincu le Premier ministre et déterminé son choix final ? Je l’ignore encore. Toujours est-il que le 17 septembre 1994, l’icône du Monde arabe a trôné toute la nuit dans les cœurs de cinquante mille Libanais massés sur la place des Martyrs de toute la nation, envahissant toutes les rues adjacentes qui entourent l’endroit emblématique, les faisant pleurer de joie, leur annonçant le début de la résurrection du pays et la reconstruction de la capitale, entonnant avec eux ses chansons patriotiques enflammées, unissant tout un peuple en transe, toutes aspirations et orientations spirituelles et idéologiques confondues.

Ce soir-là, le petit bout de fille timide du charpentier modeste Wadih Haddad, natif de la grosse bourgade de Mardin, à la frontière turco-syrienne, a soulevé l’enthousiasme de la foule et gagné à jamais son âme, en relevant un pari redoutable : celui de réconcilier ses compatriotes victimes d’une longue empoignade fratricide, gommer leurs dissensions communautaires et politiques et apaiser leurs appréhensions existentielles, leurs inquiétudes et leurs fantasmes ancestraux d’un autre âge. Transcendant les clivages confessionnels et idéologiques avec son émouvant hymne à la paix, à l’amour et à la concorde, elle aura élargi les frontières du pays du Cèdre pour englober le Levant tout entier. Ce soir-là, historique par excellence, sa voix souveraine s’est appropriée le cœur des grands et des petits pour entrer de plain-pied dans la légende. J’ai bien cherché dans les annales de la guerre civile, je n’ai trouvé que la diva capable de faire l’unanimité des Libanais. Ils étaient séparés par la politique et la haine, les voilà réunis et conciliés par la diva. Cette nuit-là, la gloire du Liban lui fut octroyée sans partage.