« La scène demeure le lieu de tous les possibles, là où l’étincelle de la créativité rejaillit... »

Ces mots pour inaugurer la 26ème édition du FMA résonnent fort, alors que le monde arabe demeure endeuillé par les tourments, les crises et les guerres. « Sans mot qui blesse, qu’on interprète, qu’on réfute ou qu’on commente, la musique, la danse, la culture à elles seules unifient les esprits. »

C’est bien l’effet FMA qui, chaque novembre, plante une graine de sérénité dans le cœur d’un public nombreux, varié et curieux. Un véritable travail de magicien qui concocte des créations hybrides absolument remarquables pour des programmations renouvelées à chaque année, où se mêlent parmi tant d’autres : sonorités traditionnelles, petits instruments inconnus, flamenco flamboyant, percussions africaines, mélodies perses… Et quelques prestations libanaises… souvent semées d’embûches. Cette année, c’est le chanteur Moeein Charif qui n’a pas pu obtenir son visa d’entrée au Canada pour la soirée de clôture, alors que Betty Taoutel n’a pas pu honorer ses engagements l’automne passé pour cause de guerre au Liban.

Partie remise pour Betty puisque ses très nombreux fans au Canada ont pu enfin lui faire un triomphe et l’applaudir dans sa dernière pièce « Mono-Pause » mais aussi l’écouter raconter comment elle s’y prend pour réussir à tant fidéliser son public.

Une causerie à bâtons rompus, organisée par le FMA, nous a permis de « jaser » avec une comédienne sur les planches, actrice sur le grand écran, enseignante à l’Université Saint Joseph, professeur d’actorat à Star Academy (pendant six ans), récipiendaire du Murex d’or pour toute son œuvre théâtrale dont l’adaptation de plusieurs pièces et bien entendu la création et production d’une douzaines de pièces qui ont battu des records d’audience, qu’elle a elle-même écrites et dans lesquelles pour la plupart, elle a tenu le rôle principal.

C’est sur son activité de création que nous nous sommes attachés à l’interroger pour mieux comprendre comment « Écrire sous les bombes ».

Dans un pays où on doit incessamment sauver sa peau : qu’est-ce qui précède l’envie d’écrire ou le besoin de monter sur scène ?

C’est le besoin de dire quelque chose. C’est la pièce qui est l’enjeu. Pour chaque création, il y a un déclencheur, difficile parfois à cerner. Une image parfois qui me donne une idée. Pour « Couloir el Faraj » qui raconte les déboires des patients dans « le couloir de la délivrance » où on attend que les infirmières réagissent, que le médecin vienne, que le système se mette en marche, j’ai été inspirée par ce thème lors du séjour de ma mère à l’hôpital alors qu’on arpentait désespérément, aller-retour, le couloir dans l’attente que quelque chose se débloque.

« Mono-Pause » m’a été insufflé indirectement par les amis qui me demandaient où j’avais disparu pendant quatre ans. En fait, après l’arrêt subit de « Couloir el Faraj », en 2019, alors qu’on venait à peine de commencer à la jouer (17 représentations), je suis rentrée en dépression et me suis enfermée chez moi. Avec les évènements tragiques qui se sont succédé au Liban, je n’étais plus capable d’écrire. Les événements que nous vivions dépassaient l’entendement, la logique. En moins d’un an, nous avons connu une révolution, une dévaluation, un virus, une explosion nucléaire. C’était à la limite de la science-fiction. Tout ce que je pouvais écrire aurait été banal par rapport à l’absurdité de ce qui se passait.

Qu’est-ce qui a débloqué l’écriture de cette dernière pièce ?

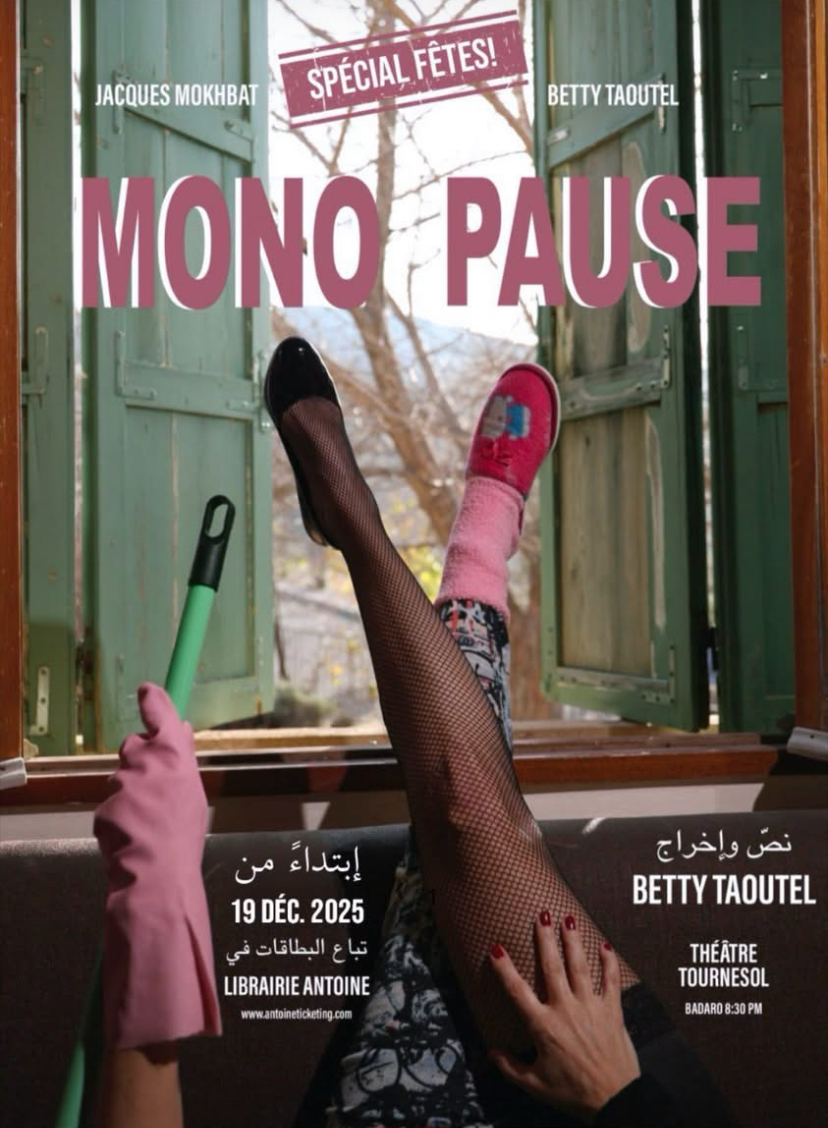

Quand il y a un problème, je dois en parler, le traduire, le partager avec le public. C’est l’histoire d’une femme qui disparaît et qui remet toute sa vie en cause. D’où l’affiche où on voit une paire de jambes : l’une en talon aiguille, bas grésil et ongles vernis et l’autre en pyjama-pantoufle, un gant à la main. Ajoutez à cela un changement hormonal en moi, qui est souvent une période de crise chez la plupart des femmes et voilà : la table est dressée. N’importe quelle femme passe par ces questionnements et l’envie de tout plaquer. Mais au Liban la femme est aussi très investie dans son rôle de mère et surtout meurtrie par les conséquences de tout ce que les derniers « évènements » ont eu comme effets sur elle. La fatigue, la lassitude, le besoin de s’évader, de se retrouver, de se ressourcer dans le calme… Dans sa retraite, un homme s’introduit à elle qui, lui par contre, avait besoin de rompre sa solitude. Ces situations extrêmes sont le résultat de tout ce que nous avons enduré. Je devais en parler.

Comment se construisent les personnages dans la tête de Betty Taoutel avec cette incertitude paralysante du lendemain ?

Je ne peux rien faire d’autre. J’essaie de construire à partir de moi et de ce qui m’entoure. À l’hôpital pour expliquer l’inefficacité du personnel, une phrase me poursuivait que tous répétaient : « Le système est arrêté ». Tout alors était en suspens : malades, patients, médecins, tous victimes de ce « système »… En fait, l’hôpital était devenu un microcosme du pays… C’était une pièce prémonitoire : pas de médicaments, les employés ne touchaient pas leur salaire, les machines n’étaient pas fonctionnelles. Tout indiquait les problèmes du Liban que nous n’avons pas vu (ou vouloir) venir.

Une autre fois, c’est une femme à l’aéroport de Dubaï, alors que nous attendions nos valises, qui m’a tout de suite inspirée la pièce « Freezer ». Quatre petits frigos-congélateurs tournaient avec les valises qu’attendait une vieille femme en chaise roulante qui m’a regardée timidement et me disant : « Mes petits enfants ont dû tellement avoir envie de mes plats ! ». J’ai écrit de suite la première partie de la pièce, en avion.

Pour Passeport 10542 (qu’elle a joué à Montréal aussi), c’est une remarque de ma fille qui a enclenché le processus de création. Elle m’avait annoncé texto : « Je suis la seule Libanaise en classe, tous mes amis ont des passeports étrangers. Pourquoi tu n’as rien fait pour que je sois comme les autres ? » Je me suis sentie coupable d’avoir failli à mon devoir de mère… Et l’idée d’une pièce dans ce sens a germé dans mon esprit.

Comment faites-vous pour nous faire rire : êtes-vous comique dans la vie ?

Je ne sais pas. Il y a de la technicité dans cette approche que j’enseigne d’ailleurs. Pour faire rire les gens il ne faut pas vouloir les faire rire. Il faut être très sérieux, croire au personnage. En général, ils sont négatifs et inconscients de leur situation : l’avare, Don juan… ne se rendent pas compte de leur état. L’avare se croit généreux. Le jeu des acteurs aussi peut être comique.

Non, je ne crois pas que je sois comique de nature. On me dit que quand je m’énerve, je suis drôle… J’aime le comique des situations. Les personnages ne sont pas eux-mêmes drôles, mais c’est le contraste, l’incohérence, l’absurdité de la situation qui est drôle. Malheureusement je suis très chanceuse de vivre dans un pays aussi absurde. Par exemple j’ai vécu la dernière guerre dans un état de voyeurisme extrême. J’étais dans une région calme. Il fallait en même temps vivre le jour comme s’il n’y avait rien et la nuit mettre un verre de whisky pour oublier que nous sommes en train de voir d’autres régions bombardées… À y penser c’est affreux,

Quel est le moment le plus jubilatoire pour vous ? Quand vous écrivez la pièce ? Quand vous la mettez en scène ? Quand vous la jouez ?

Tout commence quand j’ai l’idée et que j’ai le titre, qu’ils sont bien là. Je ne les partage pas avant d’avoir écrit cinq à six scènes. Puis j’en parle à ma petite famille théâtrale, mes proches, mes acteurs. Je partage avec eux l’idée et je leur fais découvrir le texte puis j’attends leur réaction. En général, ils sont partants et d’accord pour le projet. Je dirige la mise en scène, mais j’ai besoin du regard de mon équipe qui a accès à moi, à me critiquer. C’est un travail d’équipe. C’est pour ça que les annonces de mes pièces ne portent pas sur moi. Il y a un concept qui va du titre de l’affiche, à la mise en scène, au jeu, tout doit être cohérent.

Et sur scène ?

Les parois entre l’écriture la mise en scène et le jeu sont très perméables, c’est un tout. Sur scène c’est le summum du trac. J’angoisse énormément. Mais aussi, il y a beaucoup de trouvailles. On peut ajouter ou retrancher. La vraie partie de plaisir, c’est une fois que la pièce est entamée et que le succès semble assuré. Alors chaque soir c’est la fête. On est heureux. On ouvre une bouteille de champagne. J’ai besoin de la réaction du public pour savoir si la pièce va décoller ou pas. En fait, on n’existe pas sans son public.

Bien que vous ayez fait vos preuves depuis longtemps déjà ?

Ça n’a rien à voir. On peut perdre son public comme on perd un amant, à cause d’une petite bêtise. Le théâtre est comme un amant, c’est une passion : c’est fort, c’est violent, ça peut vous faire mal. C’est un éternel travail de séduction. Toujours surprendre son public, être créatif. C’est ce que j’essaie d’inculquer à mes étudiants. Quand j’étais à l’université, je ne savais pas que j’allais réaliser ce parcours. J’ai eu la chance d’avoir un prof qui a cru en moi et qui m’a donné une chance. J’essaye de dégager les talents, de voir quels sont les plus impliqués, présents, curieux, créatifs. Ce sont ceux-là qui réussissent.

Comment se porte le théâtre au Liban ?

Bien. J’encourage beaucoup les jeunes. Parfois un projet de mes étudiants se joue plus tard sur les planches. Il y a de la place pour tout le monde. Quoiqu’il y ait beaucoup qui s’imagine que parce qu’on publie sur Tik-Tok on peut monter sur scène. Tout le monde fait des ateliers de théâtre. Il y a aussi un problème de textes. Souvent ils sont décousus. On veut tout mettre. Il y a un boum surtout pour les stands up qui pullulent et qui sont en compétition...

Que pensez-vous de cette vague de « stand-up » ?

Je trouve qu’on se moque tout le temps, même des spectateurs. Ce n’est plus drôle. Cela pourrait être sympathique, pour deux minutes, mais on est dans l’excès de moquerie. La spécialité du théâtre c’est de créer des personnages et sa subtilité est de se moquer de certains caractères à travers justement ces personnages qu’on va créer. Actuellement on veut absolument faire rire en parlant de sexualité et en disant de gros mots, cela me dépasse. Parfois cela me fâche. On n’a pas vraiment besoin de ça. Tout est devenu permissif. Ce n’est plus grave de dire de gros mots. Or on ne peut pas agresser les gens, prendre un micro et dire ce que l’on veut. Non ! On ne peut pas tout dire. Il faut faire attention. Il y a une vulgarisation de tout. Ça affecte le théâtre.

Transcender sa propre émotion pour en faire une œuvre théâtrale, dégager la dualité de l’être humain, exploiter l’intelligence émotionnelle des spectateurs, s’appuyer sur la particularité du tissu social libanais, jouir d’une sensibilité empathique pour transmettre le savoir, sans oublier la recherche minutieuse d’une mise en scène expressive : C’est tout le style et le talent de Betty Taoutal qui, après avoir été l’invitée d’honneur du Festival du film libanais de Montréal en juin 2024, s’est vue aussi honorée, ce novembre 2025, par la ministre de l’Immigration et députée à la Chambre des communes, Mme Léna Metlage Diab, qui lui a remis lors du Festival du film libanais à Halifax une distinction honorifique en reconnaissance de sa remarquable contribution à la promotion de la culture libanaise.

Mono-Pause sera en reprise au Théâtre Tournesol pour les fêtes de fin d’année. Un vrai cadeau de Noël, en attendant de la voir à nouveau sur grand écran, dans le film de Gaby et Michel Zarazir, « Saidet el Barmeh » où elle joue le rôle d’une religieuse « très méchante ».